会計コンサルによる法要件解説

公開日:

<解説>株式会社ビジネスブレイン太田昭和

アカウンティング・コンサル本部 CPA室

矢野 敬一 氏(フェロー 公認会計士 税理士)

【第2回】ペーパーレスによる業務改革 ~究極の姿を目指して~

法改正を契機にスキャナ保存によるペーパーレス化が加速

国内の労働人口は減少を続けており、さまざまな業界・業種で"働き方改革"の取り組みが進められています。業務の効率化による生産性の向上や労働環境の改善は、多くの日本企業における共通の課題です。

そうした業務改革を図る上での有効な方策の1つが「ペーパーレス化」です。現在、仕訳帳や総勘定元帳、補助元帳などの「帳簿」に関しては、第1回でもふれたように多くの承認がされています。一方、帳簿の基礎資料となる契約書や注文書、請求書といった「書類」に関しては、スキャンデータの「真実性」や「可視性」について厳しい法要件が存在したこともありペーパーレス化がなかなか進まず、その確認や保存を担当する経理部門などの従業員にとって大きな業務負荷となっているのが現状です。2015年、2016年に実施された「電子帳簿保存法」の改正は、この状況を変えるものです。

今回は、スキャナ保存の緩和内容や検討のポイントに加え、目指すべき将来の姿について、解説していきましょう。

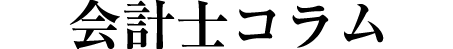

法改正の具体的な内容

改正法ではスキャナ保存書類への電子署名が不要になったほか、対象が「3万円以上の書類」に拡大されました。さらに、スキャニングについても、従来の「固定式スキャナ」だけでなく、スマートフォンやタブレットを使った画像撮影も認められるようになりました。これによって、遠隔地にいる従業員がスキャニングした領収書なども保存書類として取り扱えるようになり、原本を長期保存する必要性もなくなりました。ある企業の事例では、従来は東京の拠点に勤務する従業員が受け取った請求書を九州の経理事務センターへ送付するのに2日を要していましたが、ペーパーレス化でこの時間が短縮され、決算の早期化につながっています。

2016年の改正内容

留意すべき検討のポイント

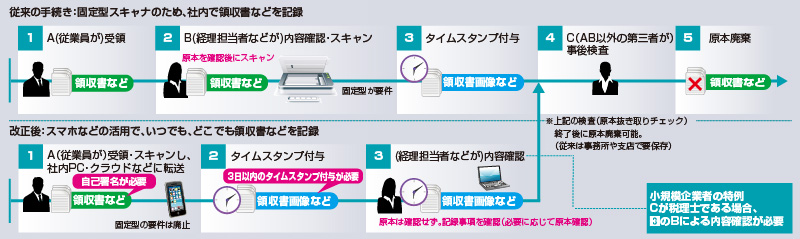

実際にシステムを構築してペーパーレス化を進めていく際には、注意すべき点もあります。特に重要なのは、法要件への的確な対応です。申請段階では気づかなかったシステムの不備が数年後に税務調査で発覚し、ペナルティを受けるといったケースも存在します。スキャナ保存の累計承認数で1,050件と帳簿と比較すると、実績が少ない状況もあります。こうしたリスクを回避するには、構想段階からの十分な検討が必要です。

また、スキャナ保存は、業務フローを変更する必要な可能性があります。ただし、ペーパーレス化は、業務改革を図る上での取組みになりますので、大幅に業務を増やすことは有効な方法とはいえません。よって、関係部門との調整を図りつつ、業務効率の向上を実現する業務フローを構築しましょう。

ペーパーレスの目的と目指すべき将来の姿

ペーパーレスの取組みを始める企業の目的はさまざまですが、例えば以下のような目的を掲げている企業が見受けられます。

- 単純に、紙の購入費用、保管費用の削減

- 情報検索の効率化、セキュリティ強化

- 働き方改革の一環として、紙が無くとも仕事ができる環境づくり

- 情報伝達の迅速化と意思決定の迅速化

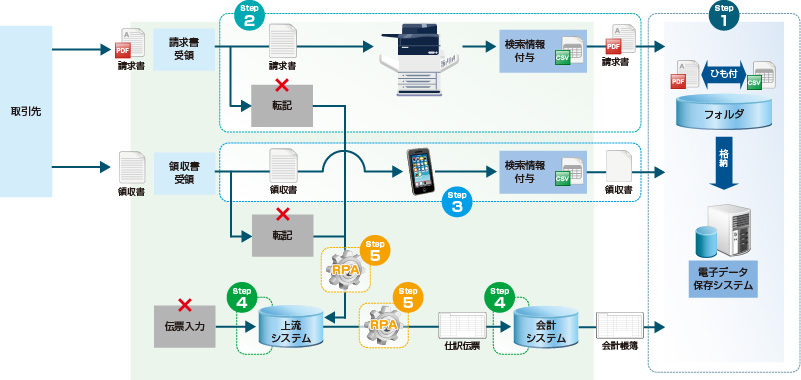

ペーパーレスの目的はさまざまですが、取引先から関係する自社システムまでシームレスに情報が連動し、人手が介在する必要がほとんどない業務プロセスの構築が究極の目標であると考えられます。

――段階的なペーパーレスの勧め

完全にペーパーレスとなった業務プロセスの構築は一足飛びに実現することはできません。できるところから始め、段階的にペーパーレス範囲の拡大、人間の介在領域の削減を進めるべきです。

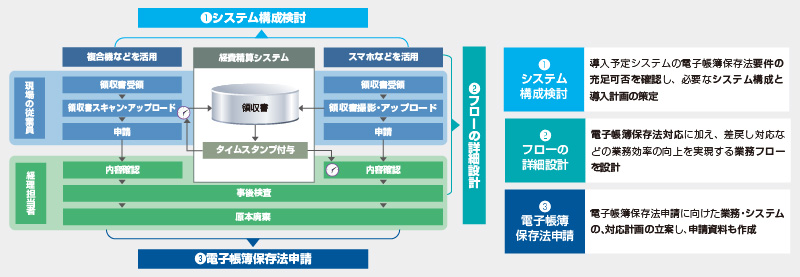

例えば、以下に示す5つのステップで進めることが考えられます。

ペーパーレス業務のめざすべき姿

Step1

ペーパーレス業務のめざすべき姿

電子データ保存システムを導入、総勘定元帳・仕訳帳・補助簿の紙保存を廃止し、保管コストの低減

Step2

請求書のペーパーレス化

取引先から受領する請求書の電子化を図り、紙の長期的な保存から解放されると共に、請求書処理業務の効率を向上

Step3

領収書のペーパーレス化

領収書のスマホ撮影による電子化で、外出・出張先での領収書の処理を可能とし、領収書処理・原本管理業務の効率を向上

Step4

入力業務の簡素化・効率化

RPA・OCRの導入やEDIデータのアップロードなどで、各システムの入力業務の簡素化・効率化

Step5

単純作業の撲滅

RPAの導入で各システムへの単純な転記作業を簡略化・簡素化し、事務処理作業を大幅に削減

上記以外にも、昨今、電子メールを使用した取引、EDI取引、インターネット取引などの電子取引による場面が増加しています。なお、電子取引については、電子帳簿保存法第10条で規定されており保存が義務付けられていますので、帳簿やスキャナ保存などと同様に法定期間での保存が必要です。

電子取引を拡大することで紙を使用しない取引が増加し、結果として業務がペーパーレスになります。電子取引により、より情報伝達が迅速化されるほか、紙のスキャン作業も不要になりますので効率的にペーパーレス化を進めることができます。

――おわりに

ペーパーレスは各社の目的に応じて対応すればよいです。ただ、ペーパーレスの究極の姿まで到達するには多くの困難を乗り越える必要があります。自社のペーパーレスを進める上では、先行してペーパーレスを実現している企業の事例を参考にする、遵守しなければならない法要件に関する情報を収集するなど、多くの事例や情報を参考にすると効果的です。また、業務プロセスは企業ごとに異なるものですので、他社事例をそのまま自社に適用してもうまくいきません。他社事例を踏まえ、自社の業務に適した対応を検討する必要があります。

メールマガジン登録

電子帳票・電子帳簿に関する最新ニュース、セミナー案内、コラムの配信情報などをお届けします

電子帳簿システム「DataDelivery」をご検討の方はこちら

03-5418-2377

03-5418-2377

受付時間 9時~17時30分/月~金(祝日、当社指定の休業日を除く)