Big4税理士法人のパートナー税理士が語る。

電子帳簿保存法対応の本質的なメリットとは?

公開日:

後編

【テーマ2】電子帳簿保存法の本質的なメリットとは?

――経理部門では紙文化が根付いている面もあります。Big4税理士法人のパートナー税理士の観点から電子化には、どういったメリットがあるとお考えでしょうか?

現在、経済のデジタル化の流れや働き方改革、SDGsへの対応や環境保護への意識の高まりといった観点から、企業を取り巻く環境は大きく変化をしており、こうした流れから帳簿書類の電子化を検討されている企業は非常に多いです。一方で、導入にあたっては、コストベネフィットの観点から特に導入によるメリットを把握したいというご相談も多いです。

――確かにそうですね。お客様の検討ポイントだと思います。

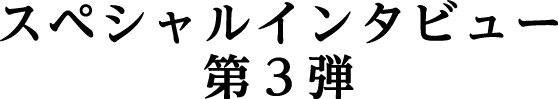

この点、何を重視されるかはそれぞれの企業によって異なるかとは思いますが、スキャナ保存制度の導入による「紙面資料の保管コストの削減」や、「帳簿の電子化や電子取引化による紙使用量の削減」といった直接的なコスト削減効果ももちろんあります。

現在、経済のデジタル化の流れや働き方改革、SDGsへの対応や環境保護への意識の高まりといった観点から、企業を取り巻く環境は大きく変化をしており、こうした流れから帳簿書類の電子化を検討されている企業は非常に多いです。一方で、導入にあたっては、コストベネフィットの観点から特に導入によるメリットを把握したいというご相談も多いです。

――確かにそうですね。お客様の検討ポイントだと思います。

この点、何を重視されるかはそれぞれの企業によって異なるかとは思いますが、スキャナ保存制度の導入による「紙面資料の保管コストの削減」や、「帳簿の電子化や電子取引化による紙使用量の削減」といった直接的なコスト削減効果ももちろんあります。

私としては、それよりもむしろ、「電子ワークフローの導入による業務効率化」や「経理処理後のデータの検索可能性」、「処理ルールが明確化かつ見える化されることによる税務コンプライアンスの強化」などのメリットに着目していただくべきかと思います。さらに、「BCPの観点からのデータ保護について」も電子化のメリットがあるものと思います。

【電子帳簿保存法対応のメリット】

なかなか定量的に効果を測れないものであるため、社内稟議を回そうとしてご苦労なさっているケースも見聞きしますが、実はこうした定性的な効果に視野を広げることで、業務の質の変化など様々なメリットを享受できるようになっていきます。

――税務調査の面からは、如何でしょうか?

もちろん、税務調査対応という点でも電子化のメリットが認められると思います。電子化がおこなわれていない場合には、税務調査時に紙に打ち出した帳簿を用意しなければなりません。また、調査の対象と選定された証憑類については倉庫に収集に行かないとなりません。

保管ファイルに付箋を貼って、何時間もかけて書類を探す……、こうした作業のために、会社の経理担当者も税務調査官も時間を費やすことになります。

しかし、帳簿書類の電子化が実現していれば、そうした調査対応に時間を使わなくて済みます。効率的かつ透明な形で税務調査が進んでいくことになりますので、担当調査官との信頼関係も構築することが可能となり、結果として税務調査に係る無駄なコストというのが発生しなくなります。

――効率的に進めることができるということですね。

経理担当者からすれば、自分が担当していない時代の書類もありますから、自身の身に覚えのある税務問題がなかったとしても、何となく見られるのが嫌、という感覚があるかもしれません。しかし、電子帳簿保存法の適用を受けていかったとしても、今はデータを対象とした税務調査が中心となっていることを考えれば、紙であれば税務調査で問題が生じにくいという考えは間違っているものと思います。

――働き方改革として、在宅勤務や時短勤務などが推進されています。紙の多い経理部門でも、電子化すると取組みやすそうですね。

そうですね。どこでもすぐに見られる、仕事ができる、といったメリットは非常に大きく、また、きちんと履歴が残る訳ですから、紙での業務より、実はずっと不正は起きにくいのです。また、こうした形で検討をされることで業務フローの見直しをされるため、不正対策としても効果的です。不正をする余地がないと言いますか、意図的でも、意図せずでも、誤ったものは入りにくくなります。さらには、データはすぐに検索できますから、業務効率化が促進され、様々な活用につながるわけです。AI-OCRやスキャナ、複合機、スマホなども含めた、優れたIT技術を活用して、業務の効率化を進めることやリモートワークでのBCP対策までも行うことはとても価値のある取り組みだと思います。

――税務コンプライアンスの強化、税務調査の効率化、不正対策などの面からも電子化が必要であることがよくわかりました。

【帳簿の電子保存と書類のスキャナ保存の導入メリット】

業務の効率化

業務の効率化

電子化に伴うシステムのデータ化により業務の簡略化と効率化、作業場所にかかわらず情報の共有が可能となる

コストの削減

コストの削減

用紙、保管、運送等のコストをはじめ、紙ベースの煩雑な作業に係る人件費等のコストを削減できる

内部統制の見直し

内部統制の見直し

業務フローの見直しや定期検査の運用により内部牽制機能を強化できる

コンプライアンス強化

コンプライアンス強化

法令で保存が義務付けられる文書の電子化による確実な保存が可能となる

BCP(事業継続計画)対策

BCP(事業継続計画)対策

災害時に備え、重要書類やデータを紛失するリスクを低減するともに緊急時のリモートでのオペレーションを可能とする

税務調査の効率化

税務調査の効率化

税務コーポレートガバナンス(CG)で高評価を得られる要素となる

(出典:PwC税理士法人「電子帳簿保存法対応支援サービスのご紹介」資料)

――高野様は米国公認会計士の資格もお持ちです。海外の状況にもお詳しいかと思いますが、電子化の状況は如何でしょうか?

海外においても、会計帳簿や証憑書類の電子化の制度は急速に進んでいるといえます。例えば、米国のスキャナ保存の要件などを見てみますと、タイムスタンプの付与などは求めておらず、解像度の要件などについても日本のそれと比較して緩いものとなっており、導入は比較的容易であると考えられます。このため、外資系企業がグローバルベースで証憑書類の電子化を進める場合、日本拠点の場合だけ、電子帳簿保存法対応の観点からソフトウェアのプログラム仕様変更や、規程の整備をするなどの個別対応が必要になります。これを海外本社のプロジェクト責任者に理解してもらうプロセスが必要となる場合が多いです。

私どもPwCの電子帳簿保存法対応支援チームは、そういった海外本社とのコミュニケーション支援についてのサービスもおこなっています。

――サービスを立ち上げられて、大変好評だということですが、今後のサービスのビジョンをお伺いできますでしょうか?

はい。そうですね。従業員の立替経費(領収書)のスキャナ保存については、いくつかのパターンが出来上がってきています。しかし、JFEシステムズが提案しているような請求書など通常のビジネスワークフローを流れる書類のスキャナ保存については、企業ごとの既定業務がありますから、これをどう反映して設計していくか考えていかなくてはいけません。会社のビジネスやシステムに応じたテーラーメードでの対応が必要となりますので、考える要素がより多くなります。今後は、こういった請求書などのスキャナ保存による電子化導入サービスをさらに拡大していくつもりです。

――昨今では、電子取引が進んでおり、2020年度にも規制緩和が予定されています。

今後は、そもそも紙を残さない電子取引が急速に普及してきますから、こうした電子取引の領域でのアドバイスを進めていきます。電子帳簿保存については、今後の税制改正で継続的に取り上げられていくでしょうから、税制改正の内容に応じて新しいサービスを都度開発し、フィードバックしていきたいですね。

――承認件数が多い帳簿書類の電子化については、如何でしょうか?

最近はSAP S/4HANA®移行などで、ERPシステムや会計システムの更新をおこなう企業が多く出てきています。このようなシステム移行のタイミングに合わせて、帳簿の電子化を導入する企業も増えています。こうしたときに、JFEシステムズの「DataDelivery」のようなデータ保存システムにERPデータをアーカイブしておくと、システム移行や今後の運用が楽になりますね。コストメリットなども含め、こうしたことを検討する企業もけっこうあります。

ERPシステムの更新を機とした帳簿の電子化の流れは数年続くと予想されますので、こちらのサービスにも力を入れていきたいと考えています。

――最後に、これから電子化を検討されているお客様に向けてメッセージをお願いします。

今、まさにスタートすべき時期にきています。電子帳簿保存法対応ソフトウェアもそうですし、AI-OCRなどの新技術も実際に使えるものが出てきています。これまでは、電子帳簿保存法の要件に係るハードルがあったために電子化の導入を一度は検討したものの断念されたという企業も多いかと思います。

しかし、現在では規制緩和が大きく進んでおり、システム的にも、法的にも、電子化プロジェクトを進めるには、今がちょうどよいタイミングだと思います。

今後も規制緩和はあるでしょうけど、もう十分電子化がすすめられる水準に来ていますし、私どもも、そう感じているからこそ、お客様のお声を受けて、こうしたサービスをご用意したわけです。

私どもPwCの電子帳簿保存法対応支援チームでは、クライアントの皆様の国税関係帳簿書類の電子化に係る、各社のニーズに応じた支援をおこなう体制を整えております。ぜひ、電子化プロジェクトを検討する際にはご一報いただければと思います。

――本日は貴重なお話をいただきまして、ありがとうございました。

メールマガジン登録

電子帳票・電子帳簿に関する最新ニュース、セミナー案内、コラムの配信情報などをお届けします

電子帳簿システム「DataDelivery」をご検討の方はこちら

03-5418-2377

03-5418-2377

受付時間 9時~17時30分/月~金(祝日、当社指定の休業日を除く)