〜日本の商慣習とハイブリッドインボイスが

拓く新たな推進策〜

公開日:

<解説>株式会社スカイコム

執行役員 営業副本部長 兼 営業本部 技術部長

木村 正光 氏

デジタルインボイスの普及に向けて

近年、経理業務の効率化とDX推進の鍵として、「デジタルインボイス」への注目が高まっています。日本では2023年10月に開始されたインボイス制度を契機に、国際規格であるPeppol(ペポル)をベースとした日本版Peppol「JP PINT」を策定し、その導入が徐々に進められています。今後、こうした仕組みを広く普及させるためには、日本の商習慣に適応した形での運用が不可欠となり、欧州で採用されている「ハイブリッドインボイス」を活用することが有効な手段となる可能性があります。

電子インボイスとデジタルインボイス、Peppolの違いとは?

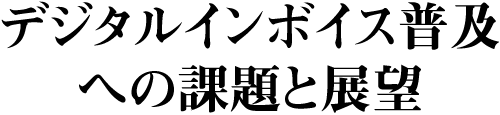

まず、「電子インボイス」と「デジタルインボイス」は、請求書を電子データとして扱う点では共通していますが、その「形式」と「活用レベル」において以下の違いがあります。

- 電子インボイス:インボイス(適格請求書)を電子データ化したもの全般を指します。PDFファイル、Excelファイル、Wordファイルなどで作成された請求書も含まれますが、データ形式が統一されていないため、システム間の自動連携が困難となっています。

- デジタルインボイス:データ形式が標準化・構造化された電子インボイスのことを指します。請求情報が構造化されているため、売り手のシステムから買い手のシステムへ人を介さずに直接データ連携し、自動処理されることが可能です。これにより、請求から支払い、入金消込といった経理会計業務の多くをデジタル上で完結させ、自動化や業務効率化を大きく推進します。

そして、「Peppol」は、このデジタルインボイス交換を実現するための国際標準の仕組み全体のことを指します。単にフォーマットだけでなく、以下の3つの要素が組み合わさっています 。

- 標準化された文書仕様(フォーマット):請求書のデータ項目や構造が厳密に定義されています。日本標準である「JP PINT」には国際標準に合わせた日本独自の仕様も組み込まれています。

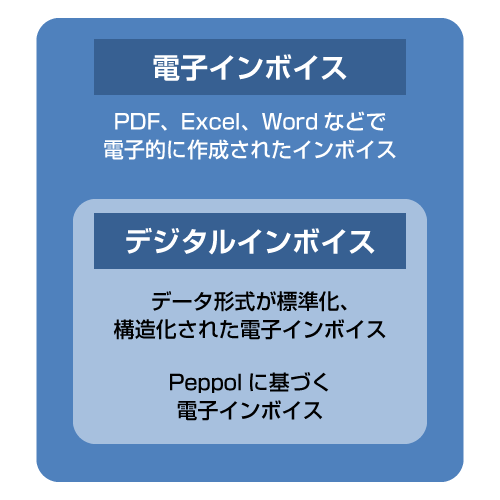

- Peppolネットワーク(電子文書交換の仕組み):「4コーナーモデル」というアーキテクチャを採用し、売り手と買い手が「アクセスポイント」と呼ばれるサービス提供事業者を介して接続されます(下図参照)。Peppolネットワークに接続しているすべての企業と安全かつ効率的にデジタルインボイスを送受信できるのが特徴です 。

- 運用ルール:上記の文書仕様とネットワークが正しく機能し、信頼性が確保されるためのルールや合意事項も含まれます。

Peppolネットワーク(4コーナーモデル)概要

売り手(C1)は売り手のアクセスポイント(C2)を通じてPeppolネットワークに接続し、買い手のアクセスポイント(C3)に電子インボイスを送信します。買い手のアクセスポイント(C3)が受信した電子インボイスを、買い手(C4)が受領します。

日本の商習慣とPeppolインボイスの課題

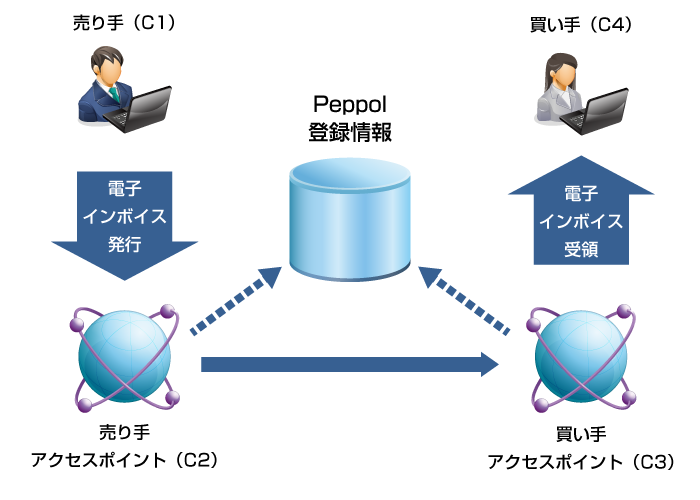

PeppolはEUで生まれた仕組みであり、都度請求が一般的な欧州の商習慣を強く反映しています。一方、日本では「月締め請求」が基本であり、1ヶ月分の納品書や検収書と請求書を突合して請求内容を確認するという商習慣があります。

- 突合(照合)の必要性:請求金額の確認には、納品書や検収書との突合が不可欠です。Peppolインボイス内に納品書番号などが含まれている場合、納品や検収の都度システムに納品書番号などが入力されていれば自動突合が可能となりますが、それは一部の企業に限られ多くは手動(目検)による作業となっています。

- データの印刷が必要:Peppolインボイスはデータ形式がXMLのため、そのままでは人が目で見て理解できません。そのため、スタイルシートや個別のプログラムを介して一旦人が読める形式に変換する必要があります。

- Peppolネットワークへの参加が前提:Peppolインボイスのやり取りは、Peppolネットワークに参加している(Peppolアクセスポイントと契約している)事業者間でしか、デジタルインボイスの送受信はできません。

ハイブリッドインボイスの可能性

このような日本の商習慣とPeppolネットワークのギャップを埋めるアプローチの一つとして、ドイツやフランスで普及している「ハイブリッドインボイス」があります。

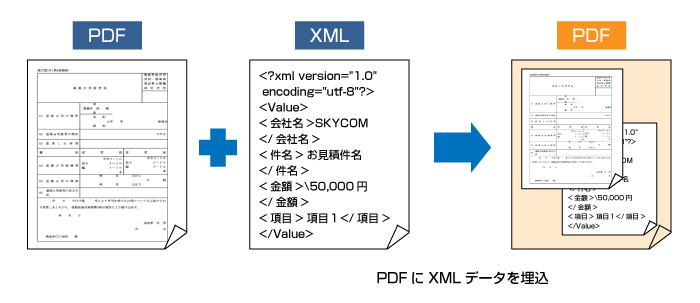

ハイブリッドインボイスとは、PDFファイルの中にデジタルインボイスのデータを格納する形式です。これにより、以下のメリットが期待されます 。

- 視認性の確保と手動確認の維持:経理担当者はPDFとして請求書を「目で見て」確認できるため、既存の確認フローを大きく変える必要がありません 。

- 構造化データの自動取込み:PDF内に埋め込まれたデジタルインボイスのデータをシステムが自動で抽出・取込みが可能であるため、手作業によるデータ入力が不要になります。これにより、入力ミス削減と経理処理の効率化が実現します 。

- 段階的な移行:Peppolネットワークへの全面的な参加がまだ難しい状況でも、このハイブリッドインボイスであれば、今まで通りメールやその他の配信サービスを利用してPDF請求書の送付が可能で、併せてデジタルデータの取込みも可能となります。将来的には、Peppolネットワークの普及とともに、PDFを介さず直接デジタルインボイスをやり取りすることも可能になります。

日本の請求書はその発行企業によって様式が様々です。請求残高(売掛金合計額)の表示や支払期日の案内、イベント案内や年末年始の休日案内なども備考欄に表示したりします。これらの項目も「JP PINT」には一部準備されていますが、見慣れた請求書はそのままにデジタルデータの利用も可能なハイブリッドインボイスは、日本の商習慣にマッチしていると言えるかもしれません。

まとめ

Peppolネットワークは、同ネットワークに参加する企業間のみで利用可能な仕組みですが、ネットワークを利用しなくてもPeppolフォーマットのデータはメール等で送受信が可能です。また、多くの販売管理や会計システム もPeppolインボイスの読み込みに対応しています。

ハイブリッドインボイスは、このデジタルインボイス普及の過渡期において、既存の業務フローを大きく変えることなく、デジタルデータの利便性を取り入れることが可能となります 。企業が「デジタルインボイスの恩恵を段階的に、かつ確実に受ける」ための有効な手段として、ドイツやフランスの事例である「ハイブリッドインボイス」が一つの選択肢になると思われます。

解説者紹介

木村 正光 氏

株式会社スカイコム

執行役員 営業副本部長 兼 営業本部 技術部長

大学卒業後、ソフトウェア開発会社、航空宇宙防衛分野の商社を経て2017年スカイコムに入社。システムエンジニア部門の責任者として従事し、PDFテクノロジーを活用したペーパーレス化や業務効率化の推進によるビジネス変革を支援しています。

メールマガジン登録

電子帳票・電子帳簿に関する最新ニュース、セミナー案内、コラムの配信情報などをお届けします

電子帳簿システム「DataDelivery」をご検討の方はこちら

03-5418-2377

03-5418-2377

受付時間 9時~17時30分/月~金(祝日、当社指定の休業日を除く)